Su empresa había cerrado la

sucursal de la ciudad donde había vivido durante los últimos 20 años y le

habían ofrecido trasladarse a Zaragoza capital. Si lo quisiera rechazar, la

otra opción era el paro y buscar empleo. La idea del paro no era tan mala en su cabeza

como lo era en realidad. Afortunadamente era un hombre cabal, racional y prudente,

muy prudente; sopesando su edad (a los 55 años por muy buen empleado que fuera,

pocos sitios le querrían contratar), y su carácter más bien introvertido y huraño,

sabía de sobra que sería un mal candidato en cualquier selección de personal. Además él solo sabía hacer bien su trabajo, era un buen banquero.

La sola idea de trasladarse a

Zaragoza le ponía los pocos pelos que le quedaban de punta, era una ciudad muy

grande para él, acostumbrado a su pequeña ciudad y a sus rutinas, estaba seguro

de que quizá no se acostumbraría en los diez años que aún le quedaban para

jubilarse. No pensaba en la gente que dejaría, que quitando a su madre y a su

primo Luis, a poca más se reducía; tampoco pensaba en el trabajo, más carga de

trabajo le daba igual. Lo que realmente le quitaba el sueño era tener que

adaptarse a una ciudad desconocida. Dónde comprar el pan o el pescado, dónde

tomar el café por la mañana, cómo llegar hasta el trabajo. Eso era lo que le

mantenía las noches en vela.

Llevaba mirando pisos desde que

se lo dijeron, tres meses más tarde y después de un dineral invertido en ir

cada fin de semana a ver apartamentos e inmobiliarias, ya había encontrado el

ideal. Estaba cerca del trabajo, pequeño y soleado, perfecto para llevar una

vida tranquila y ordenada. El piso

estaba en una zona residencial nueva, muy tranquila y algo alejada del centro.

Solo había ido a Zaragoza una vez

con su madre y con su tía Paqui a ver el Pilar, parece ser que la Tata le habían hecho una promesa a la

Virgen hacía treinta años y le debían una visita, decía que quería ir antes de

morirse. Se las llevó a las dos de muy mala gana, pero ellas lo disfrutaron

tanto que a la vuelta en el autobús sabía que había hecho lo correcto

acompañándolas. De aquello ya había pasado tiempo y Zaragoza había crecido

enormemente. Aunque no quería mudarse, sabía que

alejarse un poco de su ciudad y de su madre no le vendría mal. Desde que había

muerto Silvia se había vuelto muy protectora, era de la antigua escuela y

pensaba que un hombre necesitaba a una mujer para poder sobrevivir. Quizá fuera

cierto, pero las constantes injerencias en su vida le quitaban el silencio y

el sosiego que necesitaba. Solo le pedía a la vida estar tranquilo para poder

seguir investigando en la figura de Napoleón y avanzar en sus estudios.

Pensaba que sería una buena

oportunidad ir a Zaragoza pese a todo, si se armara de valor, podría contactar

con los miembros de la Sociedad Napoleónica que vivían allí y conocer a alguno

de sus socios con los que mantenía una correspondencia fluida desde hacía años.

También había investigado sobre la Asociación de “Los Sitios” y quería conocer

más. Pero pensar en moverse por esa ciudad le daba dolor de estómago. La vida

burlona no le había dado más opciones.

“Ahab”. La primera vez que vio

ese nombre escrito fue en el ascensor de su casa. Era todo tan nuevo, que le

chocaba que alguien hubiera arañado el metal ya que era el comportamiento

propio de

adolescentes y en el portal solo había adultos y niño pequeños que no

llegaban a esa altura.

adolescentes y en el portal solo había adultos y niño pequeños que no

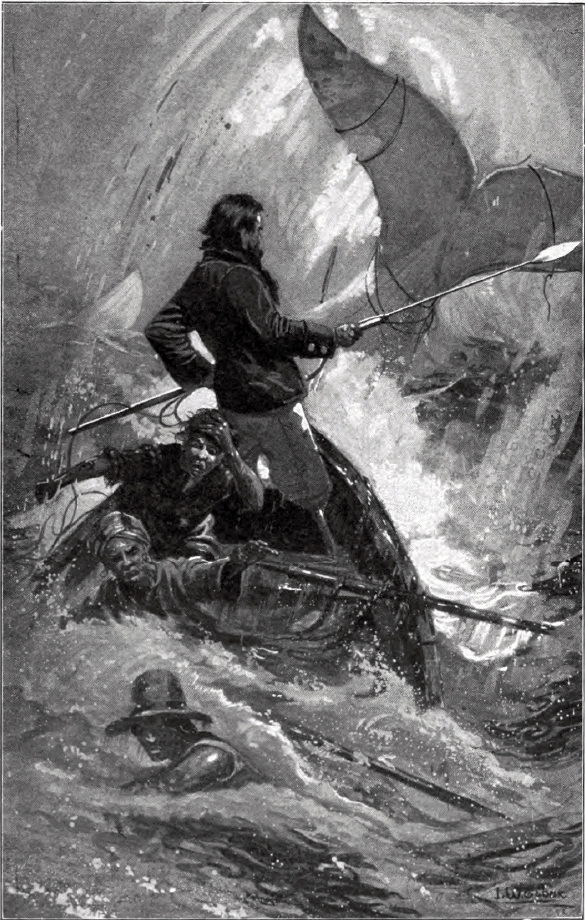

llegaban a esa altura.¿Cuánto hacía que había leído esa novela? ¿Cuarenta años?. Moby Dick era un libro que le había obsesionado desde pequeño, relucía impoluto y sin leer en casa de su mejor amigo de la infancia, Andrés. Era de La editorial Planeta, de una colección de libros de los que con el tiempo se acabaría leyendo la mayoría. Era tan grande que en cierto modo se retó a sí mismo a leerlo cuando tuviera edad suficiente. Recordaba que al principio fue duro porque la ingente cantidad de detalles y datos hacían que la lectura fuera lenta. Pese a todo pronóstico lo terminó y le encantó. Soñar con esos mares, la valentía hasta la locura del Capitán, cada página hacía de Moby Dick un libro único. La batalla épica y obsesiva de aquel del que ahora veía su nombre garabateado en el ascensor, “Ahab”, le parecía que iba más allá de un odio humano. Admiraba tanto su valor que deseaba llegar algún día a ser un cuarto de valiente de lo que él era, pero sin esa terrible crueldad que le caracterizaba.

Las primeras semanas en Zaragoza fueron estresantes

aunque el trabajo era similar al de la vieja sucursal. Ir conociendo al

personal y los compañeros de trabajo fue relativamente sencillo porque la gente

era bastante sociable y amable, la acogida fue muy buena. Pero ir encontrando

sus rutinas y huecos, eso fue más complicado. No tenía sitios en los que se

encontrara absolutamente cómodo y como en casa y, aunque sabía que era una

cuestión de tiempo, la desazón por estar desubicado le tenía sin poder dormir

por las noches y con pocas energías para explorar la ciudad durante el día.

Pasaron los tres primeros meses y

poco a poco se iba haciendo con el barrio, no había muchas tiendas, pero eran suficientes

para abastecerse. Su horario de mañana le permitía dedicar las tardes a sus

estudios, y como su madre ya no iba todas las tardes a verle, descubrió que le

cundía bastante. Todas las tardes paraba en la cafetería que había al lado del

parque después de dar un pequeño paseo puntualmente a las ocho. La vida se iba

acoplando a un orden nuevo y sentía que algo se iba aquietando en su interior.

La segunda vez que vio el nombre

escrito fue una mañana que ya se había planteado como extraña desde primera hora, el

señor del perro a manchas no había

bajado a pasear y el de la frutería tenía cerrado. De seguir cerrado a

la vuelta no sabía dónde podía comprar el pan. Al girar hacia el parque vio en

grande escrito “Ahab” en un murete de hormigón de la piscina de verano. Desde

el primer día en el ascensor no lo había vuelto a ver. No podía evitar imaginar

quien sería el ilustre vándalo.

El día transcurrió sin más

incidentes, pero quizá por lo diferente del día o porque el frío se acercaba

sin haberse dado cuenta, cayó en la cuenta de que aún no había ido a conocer a

sus colegas de la Sociedad Napoleónica. La idea de tener que ir hasta allí no

le gustaba nada. Estaba mal reconocerlo, pero aún no había pisado el centro

desde que se mudo y quizá y en el fondo tenía muchas ganas. Desechó el

pensamiento rápido y volvió a su refugio de letras y ropa planchada en su hogar

eso que se le movía por dentro se tranquilizaba y adormecía en una quietud

agradable.

Dos semanas más tarde tuvo que ir

a una tienda de informática que había en el barrio Oliver, le angustiaba tanto

la idea que estuvo a punto de dejar que se le perdiera toda la información del

ordenador. Su compañero Mario le dijo que no había nada que temer, él vivía

allí y nunca le había pasado nada. “Además tío, mides más de un metro noventa,

con la cara tan seria que tienes y tu envergadura, no te va a toser ni Dios, tú

tranquilo”. Decidió ir andando después de mirar Google maps más de quince

veces. Llegó sin problemas y le atendieron de maravilla. A la vuelta, vio

escrito en pequeño en una marquesina ese nombre que parecía estar acompañándole

desde que había llegado a Zaragoza. La curiosidad había empezado a hacer mella

en él.

Desde ese momento se fueron

sucediendo lo que a todas luces ya no podía ser una coincidencia, “Ahab”

aparecía escrito en todo el trayecto que tenía que hacer al trabajo y en las

calles aledañas. Una tarde se decidió a investigar un poco más allá de su

barrio por una zona desconocida, no había nada, pero al cabo de los dos días

volvió porque descubrió una pastelería con unos dulces soberbios, y allí

estaba, “Ahab” arañando la corteza de un árbol y escrito en la pared de un

Alcampo. Lo que le había empezado a invadir era ira, ese era el nombre a lo que

le pasaba. Alguien le estaba tomando el pelo… el poco que le quedaba.

Las siguientes semanas se dedicó

a intentar verificar su hipótesis, alguien escribía por los sitios por donde él

pasaba al cabo de los dos días. Estaba tan seguro que incluso un día fue hasta el Paseo Independencia

y la calle Alfonso para comprobarlo. Y sé dio cuenta de que Zaragoza era una

ciudad bonita, no cabía duda. ¿Cómo habría dejado pasar tanto tiempo? Se tomó

un café en “La Bendita” y leyó un rato, sin olvidar claro, que a los dos días

volvería a pasar sobre sus pasos para comprobar que Ahab habría dejado su

nombre en algún sitio del camino.

Mientras tomaba el café recordó

que alguien del trabajo le había hablado de una empresa que hacía visitas

guiadas y pensó que no sería mala idea, cerca del Muro de la Parroquieta de la

Seo vio un grupo que llevaban pegatinas de esa empresa y debían de estar

terminando la visita porque aplaudían a una chica jovencita de boina negra que

sonreía complacida. Al llegar a casa miró en internet alguna de estas rutas y

se apuntó a una. No olvidaba que tenía que volver otra vez al centro para

confirmar su hipótesis pero aprovecharía el viaje. Alguien se reía de él e iba

a descubrirlo.

Había reservado para el sábado

por la tarde la visita guiada, le contarían leyendas de Zaragoza, se fue con

bastante tiempo para ver si Ahab había dejado su nombre en alguna zona por la

que había pasado cuatro días antes. Así era, en una marquesina del tranvía.

¿Qué vecino le seguía y porqué se quería reír de él? La curiosidad le comía por

dentro, y estaba dispuesto a encontrar a su burlador. Pese a aquel desagradable

hallazgo en la marquesina, la visita estuvo fenomenal, disfrutó mucho de las

historias e incluso pudo lucir sus conocimientos sobre los Sitios cuando la

chica lo contó, todo el mundo le aplaudió y aunque le dio algo de vergüenza, no

pudo ocultar que le encantó.

Había reservado para el sábado

por la tarde la visita guiada, le contarían leyendas de Zaragoza, se fue con

bastante tiempo para ver si Ahab había dejado su nombre en alguna zona por la

que había pasado cuatro días antes. Así era, en una marquesina del tranvía.

¿Qué vecino le seguía y porqué se quería reír de él? La curiosidad le comía por

dentro, y estaba dispuesto a encontrar a su burlador. Pese a aquel desagradable

hallazgo en la marquesina, la visita estuvo fenomenal, disfrutó mucho de las

historias e incluso pudo lucir sus conocimientos sobre los Sitios cuando la

chica lo contó, todo el mundo le aplaudió y aunque le dio algo de vergüenza, no

pudo ocultar que le encantó.

De camino a casa, en el autobús,

se acordó de que aún no había quedado con los de la Sociedad Napoleónica y

pensó que quizá no estaría mal acudir a alguna reunión. De hecho había estado

dándole vueltas y después de tanto paseo buscando a Ahab, la ciudad ya no le

parecía ni tan grande ni tan desconocida. Decidido a dar el paso esa misma

noche mandó un correo a Manuel Aznárez, la persona con la que más

correspondencia había mantenido. Manuel le respondió inmediatamente y concertaron

una cita para el martes por la tarde. El domingo se levantó de muy buen humor,

hacía tiempo que tenía ganas de conocerlo en persona.

No se le iba de la cabeza Ahab,

pero poco a poco, al ir descubriendo la ciudad había logrado que Ahab no se

convirtiera en una especie de Moby Dick para él. La obsesión había ido remitiendo, y aunque la curiosidad estaba

ahí, la idea de conocer a Manuel y la visita del pasado sábado, o la pastelería

de Valdefierro, le habían ido dando una seguridad inusitada para su carácter.

Había logrado poco a poco salir de casa y los constantes paseos buscando ese

nombre le habían hecho ir conociendo las calles de su nuevo hogar.

Le iba dando vueltas a lo

familiar que le resultaba la letra con la que firmaba Ahab. Había llegado a

pensar que quizá fuera a fuerza de fijarse y verlo escrito. La única algo

distinta era la del ascensor que vio el primer día, pero el resto tenían una “A” mayúscula muy clásica y en general una bonita letra cursiva. ¿Sería algún cliente de la oficina? Era muy probable

que desvelar el misterio estuviera cada vez más cerca, era cuestión de fijarse

en las firmas y en los papeles. Podría incluso ser algún compañero. Era una

niñería, pero la curiosidad le picaba tanto que no lo dejaría en paz hasta que

no lo descubriera.

La charla con Manuel Aznárez fue

maravillosa y apasionante, le había invitado a una comida que harían todos los

miembros el sábado siguiente, pensó que tenía muchas cosas que aprender de

aquella gente, había varios doctores en historia y dos novelistas de bastante

fama. Cada vez se iba sintiendo mejor en esa ciudad, de hecho era sorprendente

lo mucho que había salido de casa dado su carácter. Estaba irreconocible. Un

nueva vida cerca de los 60, ¿Quién se lo iba a decir?

Nunca olvidaría la vuelta a casa

de aquella noche, sacó su libreta para repasar las notas que había tomado de la

conversación con Manuel Aznárez, embriagado aún de su sabiduría. Escrito con

rotulador verde, el mismo que le manchaba las manos leyó una “A” clásica y algo

pasada de moda, en una perfecta letra cursiva.